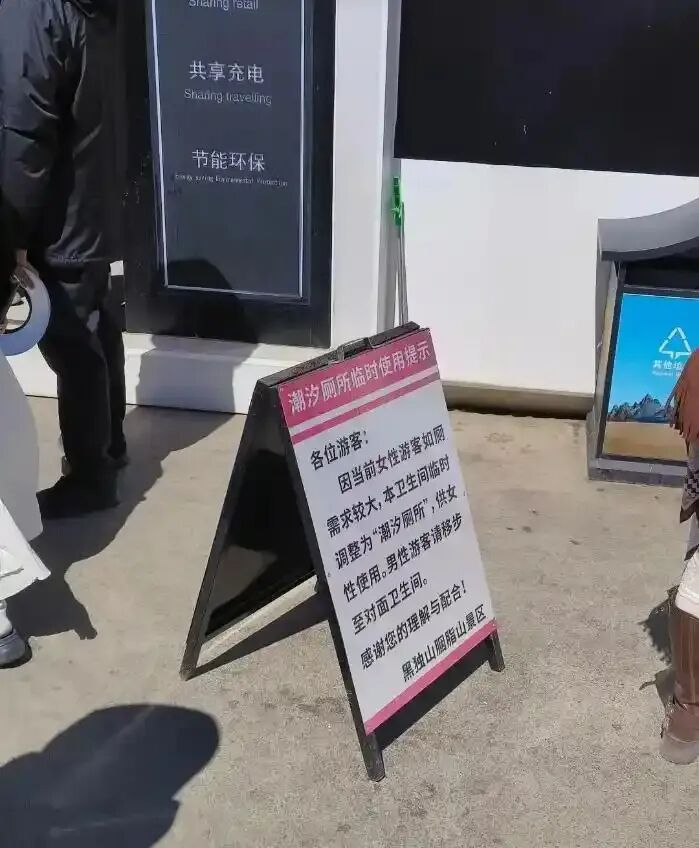

最近,青海黑独山景区“潮汐厕所”的热度还没消退,一条关于建设“潮汐公厕”的建议又被推上热搜。

出游两小时,排队半小时……曾几何时,景区如厕,好比“噩梦”。尤其是女性如厕,由于过去景区等公共场合厕所配置比不科学,有些游客出门甚至不敢喝水。

“潮汐厕所”顾名思义,就是根据高低峰时间段,动态调整男女厕位,最大限度减少因男女固定分区而出现男厕空闲、女厕排队的情况。

灵活、简单、低投入。“潮汐厕所”,思路轻轻一变,资源配比高效了,游客们开心了。

青海黑独山景区“潮汐厕所”提示牌 图据网络

公厕问题持续引发关注。建设“潮汐公厕”的建议上热搜后不久,“天价厕所”又上热搜,豪掷数十万元的会员,才能在南京某商场节假日人流量大时在“专属厕所”便捷如厕、舒适如厕;某服务区绕弯弯的厕所,同样引人吐槽。

“厕所”话题,为何如此令人关注?

外出遇“厕囧”,厕所博弈难倒都市人。生活中,“女厕排长队,男厕畅无阻”屡见不鲜。生理差异,造成女性平均如厕时间大于男性。世界厕所组织曾统计,女性上厕所所花时间是男性的2.3倍。

一边是“虚位以待”,一边是“长队劝退”,“潮汐厕所”当然成了“良药”。

空间管理大师上线,让“方便”回归方便。“潮汐公厕”,根据人流量智能分配坑位,把闲置空间利用起来。它通常设有若干个“无性别通用厕位”,通过可移动的标识牌或带锁的推拉门,动态切换男女厕数量。无需爆改重建,只需一扇“潮汐”门、一个指示牌,便能花小钱办大事,缓解女性如厕不便。

打开格局“按需分配”,当更多“潮汐厕所”涌现,不方便才能真正缓解。

一高速公路服务区的女厕所外排起了超长队伍(资料图)图据网络

不过,“潮汐厕所”,并非一劳永逸、万能良方。一些问题也逐渐暴露。

就在前几天,武汉一公厕改“潮汐厕所”,竟粗心大意把“男士小便处”标牌贴在了花坛上。尽管随后证实这是一起乌龙,但这也着实提醒,“潮汐服务”,不是重设个标签那么简单。比如,一些厕所或因材料质量问题,或因维护不到位,门锁很容易坏,锁不上的门锁,“潮汐”后,难免尴尬;时而男性时而女性的厕所,也让一些女性担心会受到不法分子侵害。

“潮汐厕所”需要管护。种种担忧,无不指向一个新期待——相关管理单位,要进一步提升服务能力,让服务能力跟得上改进后的服务思路。无论是厕所门锁易坏这种明显的“bug”,还是涉及隐私安全的“心病”,都要求在“潮汐服务”时,要更加细致,确保每一环无问题。比如,在设置“潮汐厕所”的位置、时间时,要实地调研,确保设计合理。

缝缝补补,更要标本兼治。正如一些网友认为,与其厕所建好后再“潮汐服务”,不如未来在公共厕所等公共设施的配比上,提前进行科学谋划。这一建议,有据可依。早在2016年住房城乡建设部批准颁布的《城市公共厕所设计标准》中便明确规定,“在人流集中的场所,女厕位与男厕位(含小便站位)的比例不应小于2:1”;今年8月1日起正式施行的《甘肃省妇女权益保障条例》进一步明确,城市公共厕所女性厕位与男性厕位比例应当提高到3:2,人流集中的场所比例应当提高到2:1。

图据视觉中国

“潮汐厕所”的理念,为需求波动提供了“弹性方案”。从“潮汐厕所”出发,少一些固定化与一刀切,多一些灵活与弹性,同样适用于更多的公共服务。

从“动态需求”做设计,打破“对称美学”桎梏。在公共服务设施的设计与使用中,一般遵循“平均需求”原则,比如在厕所方面体现为男女厕所配置同样面积,在办事窗口方面体现为不同事项匹配同样数量的窗口等等。这种设计思路看似整齐美观,却并不能很好地适应各种需求并不平均的现实。这启示公共服务,要克服整齐对称的美学追求,更多从实际出发,提前做好需求预判,预留“弹性空间”,提前化解使用中可能面临的堵点。

用轻量化的延展可能性,应对高峰期的资源紧张。对于已经建成使用的公共服务设施,改造成本高昂,除了实施诸如“潮汐厕所”这样的既有资源再分配,也可以考虑引入诸如临时厕所、临时候车亭、移动饮水站、移动洗手台等易组装、易搬运、易收纳的活动单元。通过高峰时快速拼接,低谷时拆卸收存,减少场地占用,也可以减少诸如“潮汐厕所”实施中对男性如厕需求的影响。

实际上,除了“潮汐厕所”,很多地方也已推出“潮汐路段”“潮汐停车场”……“潮汐厕所”值得点赞,其背后的决策思路更值得推广:公共服务设施的设计和使用,应当始终立足于人的需求。服务大众、适配场景,应该是公共服务的永恒追求。

蚂蚁配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。